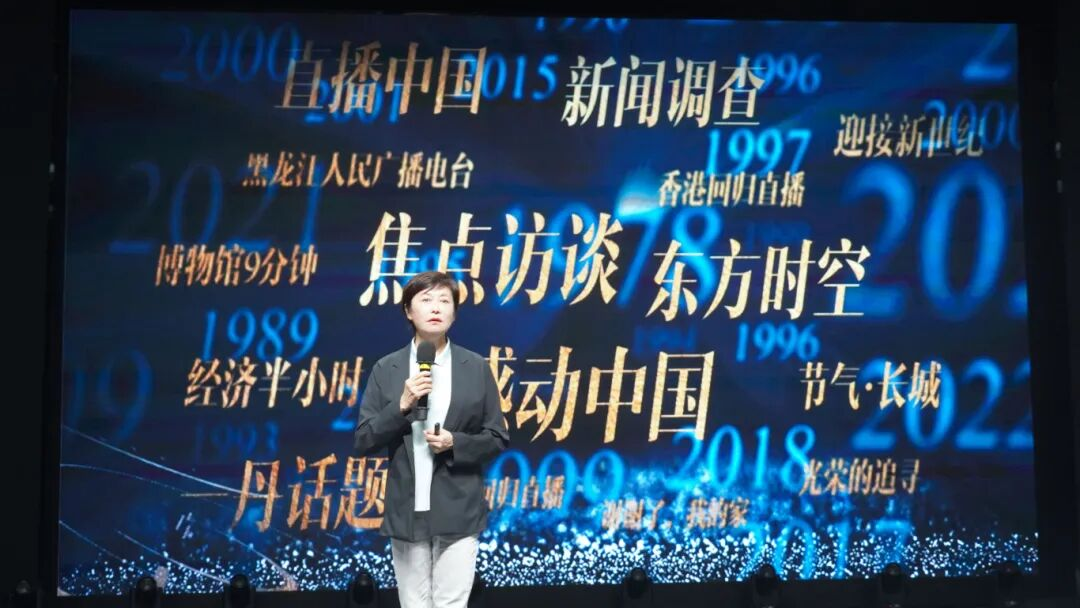

“走进泰山科技学院,我立刻感受到了一种特殊的校园氛围。当同学们用‘放松’来形容这里时,我格外欣赏——人只有保持弹性,才能迸发创造力,才有更多机会认识自我。”10月14日,著名媒体人、作家敬一丹做客泰山科技学院泰山大讲堂,在主题讲座开始前,她对学校育人环境的这番真挚评价,瞬间拉近了与师生的距离。

讲座中,敬一丹从《感动中国》的职业经历讲起,将目光投向留守儿童、乡村女童群体。一个热爱跑步、渴望塑胶跑道并最终考入师范大学的女孩的故事,让“教育公平”化为鲜活的生命印记。

作为“末代工农兵学员”,她回溯1978年的求学记忆,并将此与著作《我 末代工农兵学员》中的青春记录相结合。看到朝气蓬勃的泰科学子,她联想到自己少年时拘谨、僵硬的学习生涯。这段跨越时代的对比,以其个人经历为切口,引发了在场师生对人生与时代的深刻思考,令人动容。

在家庭维度的“沟通”分享中,敬一丹聚焦于“信”的力量。她耗时整理家族五代书信,推出《那年,那信》,让患癌母亲在文字中汲取力量与慰藉;她笑谈弟弟逃学引发的“告状信”,这些带着时代印记的家书,已成为民间记忆的珍贵切片。

从父亲对文字的热爱,到母亲在特殊年代的工作书信,再到《床前明月光》中对生命离别的思索……这些私人叙事在她的讲述中,升华为“精神沟通”的范本——与父母的对话不止于表面,而是在文字与回忆中,完成代际间的灵魂相拥。

谈及新作《走过》,敬一丹介绍,这本书以二十四节气为纲,收录九十六天随笔,将知青岁月、大学时光与行走足迹熔铸成一部个人与时代的“行走史”。她特别分享了“登泰山·我的毕业典礼”的故事:1978年,她从江苏实习返京途中,以攀登泰山作为给自己的“毕业礼”。

这正是《走过》的精神内核:“走过春夏秋冬,大江南北,最终是走过自己。”书中特意留下的四页留白,更是一场跨越时空的“沟通邀约”,邀请读者写下属于自己的生命注脚。

在互动环节,敬一丹与师生探讨了“沟通的方法与边界”。她强调“女孩可以安静,但不能失去沟通的能力”,并指出线上交流无法替代线下的温度:“当我们在台上、台下真实地看见彼此,沟通才真正发生。”

被邀请上台的学生王林一,在与敬一丹的对话中,完成了一次从“听众”到“参与者”的转变。这种双向的共鸣,正是“在路上 一直有光”的生动注脚——光,既源于真诚的表达,也源于用心的聆听。

讲座结束后,意犹未尽的师生在签名环节留下了与敬一丹的珍贵回忆。她的分享不仅带来了关于人生、事业和时代的深刻启迪,更在这个信息飞速更迭的时代,留下了一段值得回味的精神印记。正如她所言:“在路上,光一直都在,因为我们始终在真诚地‘看见’与‘被看见’。”