7月2日清晨8时,泰山科技学院大数据学院“溯光拾遗”社区赋能实践团深入山东省莱阳市万第镇儒林泊村,开展红色历史溯源实践。这个三面环水、一面靠山、仅200余户的省级传统村落,因五分之一民居曾住革命军人或烈士而浸染赤色基因。实践团以青年视角打捞消逝的乡村记忆,让红色血脉在新时代赓续绵延。

状元密码:英才榜前悟百年文脉

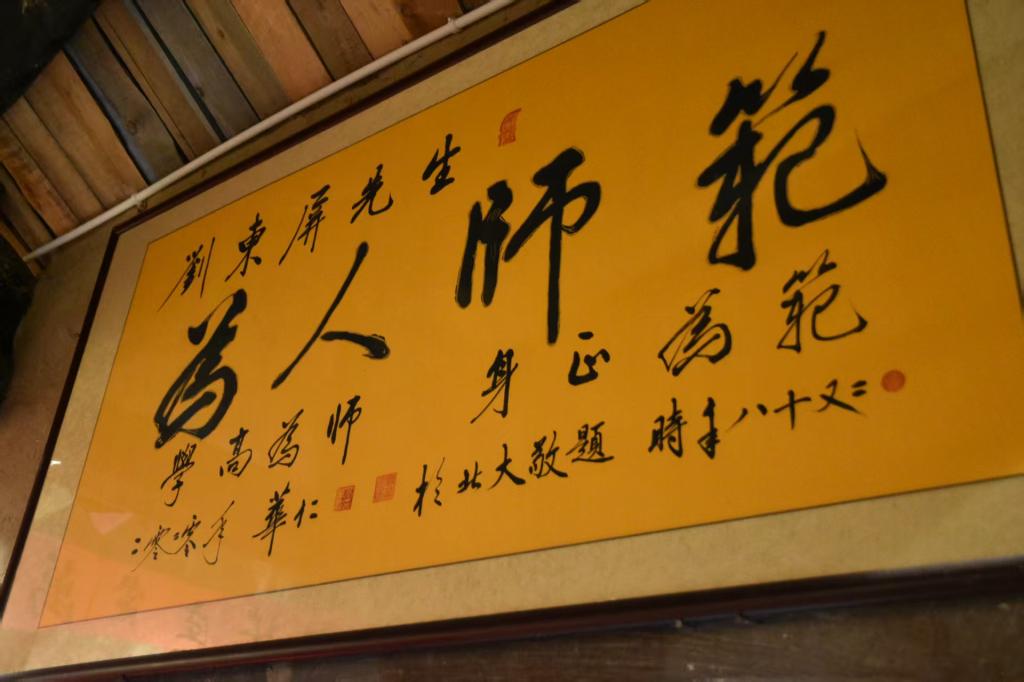

儒林泊村历史悠久,其建村史最早可追溯至明代,至今已有500多年。此地原名“榆林泊”,清末时,经刘东屏取“榆林”谐音改名为“儒林泊”,寄寓着对文脉传承的期许。走进墩素堂,堂内的英才榜引发阵阵惊叹——5位清北学子、16位博士、87名硕士的升学数据,印证着“状元村”美誉。

这片土地因文脉绵延而底蕴悠长,历史上曾涌现出多位熠熠生辉的人物。清乾隆年间的刘士庄便是其中代表,他凭借过人学识与担当官至内阁大学士、左侍郎,其在朝为官的清正风骨与对乡梓教育的热忱,至今仍在村人的讲述中鲜活如初。“要读懂这份文脉传承的密码,得从他的故事说起。”讲解员的话语带着历史的温度,将刘士庄的三个故事娓娓道来,那些藏在岁月里的治学坚守与育人智慧,恰似一把把钥匙,悄然揭开了这个村落英才辈出的谜底。

赤色丰碑:触摸门楣上的家国魂

在青石巷深处,实践团成员们驻足于一户悬着“英烈之家”门牌的老宅。村中至今传颂着“一门三英烈”的佳话,以及英雄母亲梁春娥的故事。大革命时期,梁春娥家逢巨变,却顽强撑起家庭。抗战与解放战争时,她先后送儿子刘永生、侄子刘永恩和刘永善参军。刘永恩1947年参军,济南战役中英勇牺牲,尸骨无存;刘永善随“赤山营”征战,周村战役为扫障碍,断敌军电话线时壮烈牺牲;刘永生1942年参军,1943年海阳抗日战斗中牺牲,17岁便为国捐躯。 三位英烈以热血诠释“家国为先”,他们的故事成为儒林泊村精神坐标,激励后人铭记传承红色基因,让家国大义永存。

在红色故事的感召下,实践团成员也专注追溯着村庄的整体记忆:从古老的起源传说,到不同时期的发展脉络;从代代相传的民俗故事,到传统技艺的传承轨迹;从鲜活的家族往事,到乡村在时代浪潮中的变迁印记。他们时而驻足记录,时而用镜头捕捉细节,一心想将这些珍贵的乡村记忆,以文字与影像的形式妥善留存。

古艺新生:金玉嵌出乡村振兴路

非遗项目“胶东金镶玉”工艺品展馆内,一件件精雕细琢的作品静静陈列,金丝在玉胎上绽出缠枝莲纹,恰似传统与现代的共生脉络。那巧夺天工的技艺让实践团成员连连赞叹,指尖拂过温润的玉石与闪亮的金饰,仿佛能触摸到匠人们倾注其中的时光与匠心。

而村史馆、民俗馆、图书馆则串联成一条生动的文化长廊,漫步其间,既能探寻村落的历史根脉,也能感受民俗的鲜活气息。如今,这里已形成集休闲、旅游、科研、教育于一体的乡村生态旅游模式,让文化的传承与发展在烟火气中焕发出新的生机。

溯源之行:在时光对话中触摸文化肌理

在这片浸润着历史与热血的红色土地上,实践团成员们不仅触摸到了儒林泊村厚重的村史脉络,更真切感受到了那穿越时空、依旧滚烫的红色精神。通过村史馆的陈列,仿佛看到先辈们在这片土地上筚路蓝缕、辛勤耕耘的身影,体会到那份坚韧不拔、生生不息的乡土力量。这份深厚的农耕文明积淀,是村庄发展的根基,更是中华民族优秀传统文化在基层的生动体现。然而,最让实践团成员们灵魂深受震撼的,是这里流淌的红色血脉。革命战争年代,儒林泊村的英雄儿女们为了民族独立和人民解放,毅然投身烽火硝烟。他们中,有人毁家纾难支援前线,有人舍生忘死传递情报,更有人将青春和热血永远留在了这片挚爱的土地上。每一个名字背后,都是一段可歌可泣的故事;每一件朴素的革命文物,都无声诉说着信仰的崇高与牺牲的伟大。这些故事不是遥远的历史课本,而是发生在这片田野、这方水土上,触手可及的“活教材”,它们让实践团成员们深刻理解了什么是“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的磅礴伟力。

儒林泊的昨天,是先辈用奋斗和牺牲写就的辉煌史诗;儒林泊的今天和明天,则需要新一代来共同描绘。了解村史,感悟红色故事,最终是为了汲取前行的智慧和力量。未来,“溯光拾遗”社区赋能实践团的成员们将把这份感动转化为责任,把这份崇敬升华为担当。思考如何用所学的知识服务乡村,将爱国情、强国志融入报国行,在民族复兴的壮阔征程中,找到属于青年一代的坐标。

(供稿:大数据学院“溯光拾遗”社区赋能实践团 撰稿:董 淼 摄影:李思远)